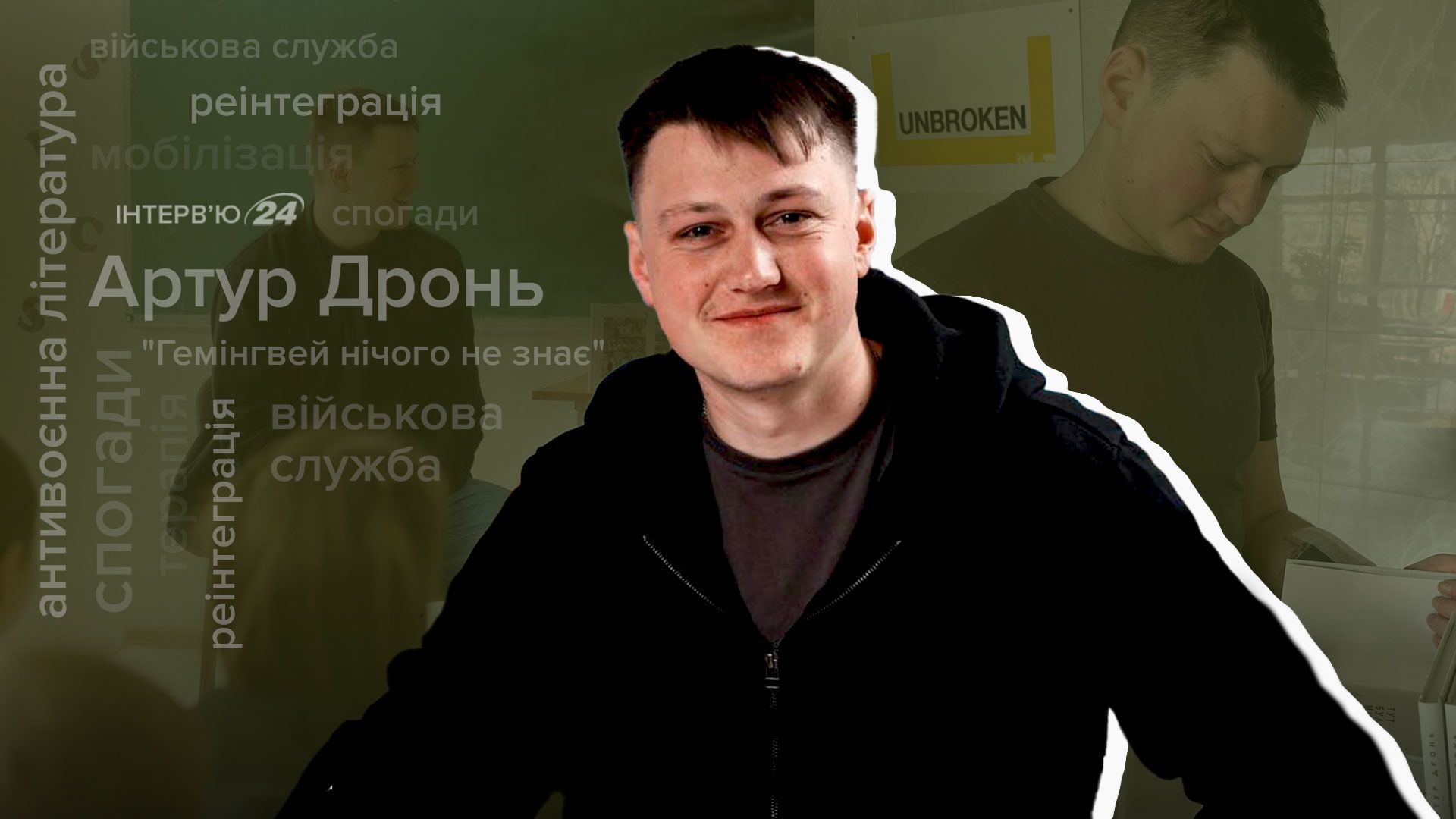

Ему 24 года, но за плечами уже 3 года войны на горячих направлениях в Донецкой области, Харьковской области и Запорожье. Артур Дронь с позывным "Давид" – ветеран российско-украинской войны, который защищал Украину в составе 125-й бригады ТрО. После ранения осенью 2024 года прошел длительное лечение и сейчас в процессе увольнения со службы.

Также Артур – автор поэтических сборников "Общежитие №6" и "Здесь были мы". А 1 июля стартовала предпродажа его новой книги короткой прозы "Хемингуэй ничего не знает". Ее сам автор называет книгой свидетельств о пережитом на войне, кроме боев и обстрелов. До полномасштабной войны Артур увлекался Хемингуэем и читал все его романы, которые были доступны в украинском переводе, сейчас же убежден – его опыт и опыт Хемингуэя совсем разные.

Мы имели возможность уже ознакомиться с новой книгой Артура и поговорить с ним о творчестве, Хемингуэе, который "ничего не знает", угрозах мировой антивоенной литературы, реинтеграции в гражданскую жизнь и не только. Обо всем этом читайте в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Стоит внимания Никто не знает, сколько из нас останется в живых, – интервью с воином, стихотворение которого цитировала Мелони

"Была как терапия": о книге и способах пережить травматический опыт

Ты уже заработал себе имя как поэт, но на этот раз дебютируешь с прозой. Почему решил попробовать себя в прозе?

Как только я отдал издательству сборник "Здесь были мы", то уже тогда решил, что следующая книга будет прозаической. Потому что было много вещей на уме и хотелось бы их рассказать, но поэзия для этого не подходит. Несколько текстов я написал еще в 2023 году, несколько в 2024-м. После ранения прошлой осенью я себе поставил цель в течение зимы дописать книгу.

Было интересно работать с такими формами, потому что после стихов это непривычно. Можно было себе создавать "график работы" между реабилитацией.

Артур Дронь / Фото Ивы Сидаш

Из эпиграфов можно сделать вывод, что это самотерапия. Действительно ли это так и удалась ли она?

Это было на 100% самотерапией, но я надеюсь, что такие книги могут быть терапией не только для тех, кто их пишет, но и для тех, кто читает. Я сталкиваюсь со своими воспоминаниями, припоминаю и проговариваю их. Но это также может помочь гражданским немного лучше понять, что происходит с военными, кроме обстрелов и боев, потому что на них здесь особого акцента нет. Однако есть о том, чем мы жили, что болело, что радовало, что раздражало, в частности, в гражданском мире.

Эпиграфы же дают ключ к одной истории, которую я рассказываю трижды. Это в прямом смысле один из методов психотерапии, который называется пролонгированная экспозиционная терапия – это когда человек пытается как можно подробнее воспроизвести или проговорить травматические воспоминания. Когда ты делаешь это много раз, то каждая история звучит по-другому. Каждый раз вспоминаешь какие-то новые детали. Это нелегкое и болезненное дело, проще попытаться забыть, но тогда оно к тебе будет возвращаться – во снах, в тревожности, в раздражительности, в каких-то флешбеках.

Когда же ты решаешься проговаривать те воспоминания, вспоминаешь в деталях, психика, как пишет в эпиграфе, перебрасывает их с травматической памяти в биографическую и оно меньше мучает, с этим легче жить. И я решил показать в книжке, как этот метод работает.

Первым эпиграфом книги "Хемингуэй ничего не знает" является объяснение термина пролонгированная экспозиция с сайта Американской ассоциации психотерапевтов. Речь идет о рассказе одной травматической истории несколько раз. В книге Артура такой историей стала гибель побратима.

Как ты теперь сам можешь оценить этот метод терапии?

Если говорить о той истории, которую я рассказываю несколько раз, то трудно сказать, как на мое сожительство с ней повлияло именно написание книги, потому что я обрабатывал ее и на своей психотерапии в реабилитационном центре.

Но если говорить не только об одной истории, а в целом, то книга оказалась мне очень терапевтической. Я обозначил ее как книгу свидетельств – в первую очередь это мои личные свидетельства как солдата с большой войны. Один из моих самых больших страхов на войне был забыть это все, забыть что-то важное. Потому что мне казалось, что когда ты пережил какой-то болезненный, но важный опыт, то плохо было бы его забыть, ведь он добыт такой большой ценой.

А теперь то, что я засвидетельствовал в этой книге, никуда не пропадет. Поэтому внутреннего страха во мне меньше, это меня сделало в определенной степени спокойнее.

С чем именно был связан твой страх забыть пережитое? Речь идет о том, что забыв ты не сможешь свидетельствовать, или о чем-то другом?

Нет, хочется помнить не только для того, чтобы рассказывать. В книге, например, высокий уровень откровенности, однако и в ней я не рассказываю все – есть вещи, о которых не хочу говорить. Но помнить хочу действительно все.

Наш батальон попал на передовую в октябре 2022 года. Это я впервые столкнулся с войной и интенсивным опытом, и казалось, что это не забудется никогда. И когда прошло где-то полгода, мы были истощены после первых контузий, и я тогда впервые ловил себя на мысли, что не могу некоторые вещи вспомнить. У меня началась паника.

И это даже больше о практическом – у всех нас ухудшалась память. И у меня из-за этого появлялся страх, что я вдруг забуду все, что пережил, а это давалось мне такой тяжелой ценой.

В книге ты рассказываешь не только собственную историю, но и истории людей, которые были с тобой на фронте. Иногда художники, которые рассказывают истории других людей, сталкиваются с ощущением, будто они "воруют" эти истории. У тебя такое ощущение бывало?

Такого ощущения нет, потому что рассказывать о ком-то – это, скажем так, одна из задач письма, которое я больше всего люблю. Не раз имел дело с людьми, которые бы хотели рассказать много важных вещей, но имеют с этим трудности. Поэтому я ценю аспект того, что можно рассказать о людях, особенно в этой книге. Да, в первую очередь это мои свидетельства, но очень важная часть – истории других.

При написании я придерживался позиции, что если рассказываю историю с реальными именами или позывными, то должен получить разрешение у главных героев или их близких.

Самая важная и ключевая история в этой книге – о гибели и эвакуации нашего собрата "Дока", Александра Коберника. Я не мог себе позволить написать это, не получив разрешения его семьи. Его жена сказала, что хотела бы, чтобы я рассказал эту историю. Потом я показал им уже написанный текст и только после того позволил себе оставить его в книжке.

Поэтому нет ощущения, что я "ворую" истории, но есть чувство ответственности за то, что пишу.

Обратите внимание! Александр Коберник – боевой медик 125-й бригады ТрО, который погиб в октябре 2022 года в селе Торское Донецкой области. В гражданской жизни он был пастором и учителем начальных классов в лицее "Просвита" во Львове. У него остались жена, трое детей и десятки учеников, которые с теплотой вспоминают о своем учителе.

Сейчас ты, так сказать, возвращаешься к гражданской жизни. Что дается сложнее всего или требует больше всего усилий?

Самое тяжелое – сосуществование с большим уровнем равнодушия, непонимания и невовлеченности в то, что происходит. То, как люди высказываются о мобилизации, о военных... Например, когда я узнал, что 6 миллионов военнообязанных не обновили свои данные, то некоторое время мне это даже в голове не укладывалось.

Раньше я реагировал на все это гораздо острее. Сейчас, скажем так, я более закаленный. Но все равно это беспокоит, раздражает, даже обижает и болит. И не только меня, но и всех военных, которых я знаю.

Однако мне "повезло", потому что мой переход из военной жизни к гражданской не был резким – не так, что вот однажды ты на передовой, а другой день – уже во Львове. Из-за ранения и длительного лечения это все происходило постепенно.

"От них зависит, что будет через 20 лет": о детях на войне и миллионе на их поддержку

Наши читатели знакомы с тобой с марта 2023 года. Тогда мы впервые записали разговор после того, как тебя цитировала итальянский премьер Джорджия Мелони. С тех пор изменилось много – у тебя вышел поэтический сборник "Здесь были мы", благодаря которому удалось собрать уже более миллиона гривен для фонда "Голоса детей". Можешь рассказать, как удалось достичь этого и будешь ли продолжать работу в этом направлении?

Действительно, когда мы говорили впервые, книги еще не было. Но она вышла, ее покупали, мы организовывали события, благотворительные чтения. Сейчас в печати четвертый тираж.

И в этом году 5 марта на благотворительном событии мы пересекли отметку миллион гривен. Это было очень приятно и это определенная противоположность тому, о чем мы говорили в предыдущем вопросе.

Нет панацеи против человеческого равнодушия или неадекватных высказываний, но можно сосредоточиться на тех, кому важно помогать, кто хочет собираться на чтениях и поддержать детей, которые страдают, или военных. Таких людей, к счастью, тоже много.

Очевидно, что не самой книгой мы собрали миллион гривен. Она была одним из поводов. Конечно, я буду продолжать помогать фонду. "Хемингуэй ничего не знает" не будет иметь такой благотворительной цели, но "Здесь были мы" остается в продаже. И у меня есть планы для сборов и инициатив уже в статусе гражданского – будет больше времени и возможностей.

С предыдущей книги Артуру удалось собрать миллион для фонда "Голоса детей" / Фото из фейсбука Артура Дроня

По твоему творчеству и благотворительности заметно, что тема детей во время войны тебя особенно затрагивает. Почему так?

Дети – это лучшее и самое точное олицетворение всего наиболее болезненного, что происходит с нами во время войны, но одновременно и наиболее обнадеживающее. То есть дети являются олицетворением надежды. Они – это те, в ком можно увидеть будущее. От того, какими они растут, какой жизнью живут и какое получают воспитание, зависит то, какой будет страна через 15 – 20 лет. Поэтому помощь ребенку является реальным вкладом в будущее.

Но есть и личные причины, есть личные воспоминания о моментах на войне и поддержке родных. У меня нет родных братьев и сестер, но есть 15 двоюродных. Они иногда мне рисунки присылали, мы с ними разговаривали и я видел, как они растут. У меня никогда не было вопроса "За что мы воюем?", потому что всегда был хороший ответ – за всех этих детей.

"Почему он допустил эту войну?": о Боге на войне и его милитаристских признаках

Предлагаю перейти к обсуждению самой книги. Много спойлеров делать не будем, однако хочется обратить внимание на определенные моменты. В своих эссе ты часто придаешь Богу милитаристских признаков. Например, твоя же цитата: "Иногда такое впечатление, что Бог создал нас и демобилизовался, оставив нас самих без подготовки и боевого опыта". Эти милитарные признаки для Бога лично для тебя о чем именно?

Это попытка приблизить его к нашим реалиям. Есть много людей верующих, у которых моментами есть недоразумения и вопросы, потому что многие вещи мы не понимаем. Мы оказались в неестественных для себя обстоятельствах и часто задаем вечные вопросы – а где же Бог? Почему Бог допустил эту войну? Почему Он ее не остановит? И вот придание милитарных признаков – это попытка приблизить Бога к нашим реалиям и это ответы на вопрос о том, где же Бог во время войны.

"Хемингуэй ничего не знает" – книга свидетельств о реалиях войны / Фото Издательства Старого Льва

Еще одна цитата: "Это не господнее испытание, не экзамен на зрелость нации, это – преступление против жизни, природы и самого Бога". Так ты говоришь о войне. Часто отдельные религиозные деятели убеждают людей, что война является наказанием для нас, ты же говоришь, что война – это преступление. Ты всегда придерживался этой позиции или это приобретенное со временем?

Это мое твердое, давнее и глубокое убеждение. Я не верю в Бога, который сам нам дал войну как наказание. Христианство учит, что Бог является добрым, что Бог – это любовь. Но человек имеет свободу выбора. То есть Бог не управляет нами – можно выбирать Его, можно не выбирать.

Поэтому война – это не наказание, а выбор россиян напасть, убить, воровать и насиловать. И не надо к этому приплетать Бога. Закономерно, что мы обращаемся, просим его что-то сделать. Все мы так хотим, и я бы так хотел. А почему Бог так не делает? Я тоже не понимаю. Но не он это начал и не он это нам дает.

Ты – человек верующий. Но на войне бывает по-разному, и, в частности, есть у тебя эссе о любимом атеисте. Как ты относишься к тому, что люди на войне теряют веру?

К атеизму на войне, как и к любому другому атеизму, отношусь вполне нормально. Иногда лучше даже иметь дело с атеистами, чем с верующими со странными убеждениями и фанатичной экспрессией.

У меня никогда не возникало ни одного конфликта ни с атеистами, ни с агностиками. Люди, которые не грызут друг друга за свои убеждения, заслуживают большого уважения.

В контексте войны мне кажется, что двум военным с противоположными взглядами на войне проще уважать друг друга, чем двум людям, которые выросли в тепличных условиях и готовы загрызть друг друга, если ты веришь в Бога или веришь не в того.

Интересно. Эссе "Господь Окопный" рассказывает, в частности, о бойце "Туристе" – Виталии Карвацком. Он погиб 11 июня 2025 года на Харьковщине. Об этом стало известно через день после того, как книга "Хемингуэй ничего не знает" пошла в печать. 7 июля президент Владимир Зеленский анонсировал присвоение "Туристу" звания Героя Украины посмертно.

Говорить о справедливости и несправедливости на войне – бесполезно. Но есть у тебя эпизод с размышлениями о смерти собрата, где проводишь аналогию с тем, что в свое время Иисуса Христа тоже несправедливо убили и его оплакивала мать. Эта аналогия – это способ очертить масштаб несправедливости или скорее попытка самому ее принять?

Здесь даже не о справедливости, сколько о взаимопонимании с Богом, к которому у нас есть много вопросов. И эта аналогия – попытка объясниться, потому что он не дает ответа, но фактически пережил это сам, потому что прошел через обычную жизнь, столкнулся с несправедливостью, осуждением, испытанием, болью, насильственной смертью и оплакиванием матерью.

Мне было тяжело и страшно на войне. Ему тоже. За меня волновалась моя мама и плакала, его мама – тоже. Бог нам не оставил ответов, но оставил свой пример. С этим становится немного легче жить.

"Это большая жертва": о разлуке с родными во время войны

В эссе "До конца" ты высказываешь мысль: чтобы защитить того, кого любишь, надо его потерять, – именно так ты описываешь ту разлуку с родными и друзьями. Однако у нас есть категория людей, которые говорят, что не идут воевать, потому что у них семья, которую надо защитить здесь. Как ты относишься к такому?

Мне интересно, как бы формировалась эта реплика у какого-то мужчины, который бы должен был это говорить россиянам в своем доме. Если бы таких людей было много, мы бы фронт не удержали и русские бы дошли до его дома. Как бы он объяснял россиянам, что это его семья, не надо ее трогать, и просил бы не убивать?

Мы знаем огромное количество историй семей, которым не повезло в начале вторжения оказаться в районах, которые сразу оккупировали. Мы знаем рассказы людей с освобожденных территорий, где целые семьи убивали просто так. Каждый должен понимать, что, если россияне дойдут до твоей семьи, ты ее уже не защитишь. Твой шанс защитить ее – поехать от нее далеко и защищать в составе армии. Быть вооруженным и быть сильным.

И, собственно, в этом тексте и книге в целом хочется рассказать о такой неочевидной вещи. Понятно, что есть военные, которые погибают. Есть те, которые получают ранения. Но есть те, кто жив, здоров, но не видит свою семью годами. Это большая жертва, которая заслуживает как минимум уважения. Сколько есть историй, что родился ребенок перед вторжением, а отец видел его два раза, или когда боец приезжает в отпуск, а сын его не узнает. А сколько семей распадаются? Или хотя бы истории, когда дети не могут приехать с фронта на похороны родителей. Это все большая жертва и боль, которая не является очевидной для людей, в отличие от потери здоровья или жизни. Но на самом деле это очень важно.

Почему один человек должен быть без семьи 3 года, если могут 3 человека служить по году? Это было бы справедливее по отношению к семьям и военным. И это бы увеличивало шансы остаться живыми, потому что в таком случае военные более эффективными были бы.

Твоя книга довольно откровенная, но наиболее откровенный в ней – ты сам. Однако мы существуем в мире, где какая-то мужская эмоциональность или даже уязвимость остается почему-то не совсем приемлемой. Как тебе эта откровенность давалась?

Чтобы текст был сильным, он должен быть правдивым и искренним. Часто это предполагает откровенность. Это касается как поэзии, так и прозы. Иногда со стихами это проще, потому что можно использовать метафоры, образы и говорить завуалированно. А вот в таких свидетельствах эта откровенность заметна. Надо быть правдивым и честным, не лукавить, потому что это будет чувствоваться. Также мне было важно помнить, что я не говорю в книге за всех военных. Я говорю за себя, и ответственность несу за это я сам. Я понимаю, что есть много людей такого же возраста, статуса и судьбы, как я, военных, которые имеют практически такой же опыт. И, скажем так, было бы хорошо, если бы больше людей узнало, как говорил мой собрат, что у нас внутри. Опыт войны всех нас калечит, но очень по-разному. В одной семье, например, есть опыт мужчины, который воюет, и опыт женщины, которая ждет его дома. И это разные опыты. И такие вещи надо проговаривать.

У меня нет иллюзий, что эта книга изменит мир, но, возможно, мама, которая ее прочитает, лучше будет понимать своего сына-военного. Другая мама, которая прочитает о моих трудностях с мамой, будет понимать: если ее сын также не говорит с ней или агрессирует, то это не потому, что он ее не любит.

"Хемингуэй ничего не знает" / Фото "Издательства Старого Льва"

Возможно, когда девушка, которая ждет с войны парня, прочитает, что я писал о себе и своей невесте, будет лучше понимать его или же, наоборот, парень-военный, который бы хотел много всего объяснить, но не может подобрать слов, сможет дать своей любимой эту книгу и сказать: "Прочитай 37-ю страницу и будешь знать, почему я сейчас такой нервный". Надеюсь, что где-то эта книга так сработает. И если так будет, это будет хорошее достижение.

"Ей не уделяют достаточно внимания": о новой антивоенной литературе и мировой классике

В книге ты высказываешь мысль о том, что нам нужна антивоенная, но не антимилитарная литература. Есть ли она у нас?

У нас есть пласт литературы периода АТО – и романы от военных и гражданских, и многие другие жанры. За время полномасштабной войны так выглядит, что еще прямо от таких знаковых именно романов нет, но также есть уже много литературы, а больше поэзии. Не зря говорят, что в первую очередь на всевозможные катаклизмы реагирует поэзия. В 2022 году был ее всплеск, в 2023 году у нас было много поэтических сборников.

Сейчас у нас есть разные рассказы и эссе, но художественным произведениям, как говорят мудрые люди, надо больше времени, чтобы появиться. В общем антивоенная литература у нас есть, но ей пока не уделяют достаточно внимания.

Яркий пример – Максим Кривцов, творчество которого получило признание после его гибели. Не является ли это сейчас проблемой, что творчество военных при жизни не получает должной оценки?

У нас есть очень много военных поэтов и писателей: Ярина Чорногуз, Елизавета Жарикова, Игорь Митров, Федор Рудый, Дмитрий Лазуткин и многие другие. Надо помнить, что они есть, уделять им время и читать не из какого-то чувства вины, а потому что они пишут сильную литературу.

Сборник Кривцова после его смерти получил огромную популярность, тиражи раскупили, все его цитируют и читают. И это делают не потому, что он был военным, а потому, что был сильным поэтом. И сборник его ("Стихи из бойницы", – 24 Канал) очень сильный, но аудитория с ним разминулась во времени.

Где искать баланс, чтобы антивоенная литература не стала антимилитарной? Например, гражданские люди будут читать свидетельства с войны, и они могут пугаться той военной действительности, и она будет отворачивать их от того, чтобы, например, идти в армию.

Мы не должны романтизировать войну и описывать ее в ярких красках, потому что таким образом ты обманываешь людей, которые потом столкнутся с жестокой реальностью. Надо писать с ответственностью, объяснять и писать правдиво. Кроме боли и трагизма писать о том, что помогает все это пройти.

Например, надо писать о братстве на войне. Братство с другими – это то, с чем ты можешь пройти дальше. Люди, которые в тебя верят, которые тебя поддерживают, которых ты любишь, которых ты пошел защищать. Нужно говорить о тех вещах, которые тебе помогают справляться с этими испытаниями. Надо всегда писать с ответственностью за то, что ты пишешь, и, собственно, писать об ответственности, которую надо на себя взять.

Еще одна цитата: "Хемингуэй ничего не знает о российско-украинской войне". Как человек, знающий его творчество, как ты можешь оценить сейчас: он тебе недоговорил о войне или обманул?

Он просто не знал. После того, как я попал на войну, мое отношение к Хемингуэю изменилось, но не потому, что он обманул или недоговорил, а потому, что не был там, где я. У нас разные войны и миры.

Все войны, конечно, в чем-то похожи. Нельзя сказать, что все, о чем пишет Эрнест Хемингуэй, – глупости. Много в его творчестве есть мудрых вещей, которые можно было бы применить и к нашим реалиям. Однако основой они быть для нас не могут.

Какой бы мощной не была иностранная литература, о нас говорить можем только мы сами. И сейчас мы сами все чаще обращаемся именно к украинской классике, переоткрываем ее для себя. Мы видим, что наши писатели больше и лучше о нас говорят. И не потому, что иностранные плохие, просто они не знают всего, что переживаем мы. И еще многое скажут те, кто есть сейчас. Те, кто сейчас на войне и будут о ней писать.

Мы пытаемся доказать западному миру, что русская литература является литературой зла, потому что от нее есть немало угроз. При этом ты в своей книге говоришь о, казалось бы, очевидной угрозе от канона антивоенной литературы – Эриха Марии Ремарка, которого будут использовать россияне. Как нам заглушить голос Ремарка, чтобы европейцы не повелись на оправдание им действий россиян?

Проблема не в Ремарке, потому что он – мастерский и сильный писатель, но если слишком влюбиться в него и воспринимать только текст, а не контекст, то можно попасть в ловушку, которую уже делают россияне.

Использование россиянами Ремарковой позиции "бедных мальчиков", которых обманули большие дяди у власти и бросили на войну, а они же ни в чем не виноваты, а просто выполняют приказ, и страдают обе стороны, – это то, с чем надо бороться и менять. Потому что эти нарративы приравнивают жертву и агрессора, поэтому мы не можем допустить, чтобы потом россияне говорили, что "это был плохой Путин, бедных мальчиков отправили на войну". Но беда, что эту позицию на Западе понять будет легче...

Поэтому надо писать другое. Надо говорить о том, что увидели мы. "Хемингуэй ничего не знает", но украинцы знают очень много. И хотелось бы поблагодарить наших писателей, которые рассказывают зарубежной аудитории о нашей действительности и делают мощную работу. Они пытаются докричаться, объяснить. И это надо продолжать.

"Идти за ним": советы для тех, чьи близкие возвращаются с войны

Как мы уже говорили, книга была для тебя в определенной степени терапией. И сейчас ты сам в процессе реинтеграции. Какие из своего опыта можешь дать советы тем, чей близкий человек возвращается или будет возвращаться с войны? Потому что порой люди и из благих намерений могут только вредить. Как правильно действовать или что лучше не делать?

Главное – идти за ним. Потому что все разные, и универсального совета в целом нет. Кто-то хочет рассказывать о пережитом, а не может, и хотел бы, чтобы его спрашивали. А кто-то не хочет. Поэтому надо делать так, как он хочет. Надо пытаться понять или проговорить, как именно делать, чтобы было комфортно. Надо узнать, хочет ли он что-то вспоминать и говорить или, например, хочет как можно быстрее все забыть, или какое-то время пожить максимально свободной жизнью и отдохнуть, или сразу же погрязнуть в гражданских хлопотах. Поэтому в первую очередь, пожалуй, стоит искренне поговорить с близким вам человеком, узнать, как ему будет комфортнее, и идти за ним, потому что он и является главным в его реинтеграции.

А еще надо показывать свою вовлеченность. Я думаю, что для большинства военных вовлеченность гражданских, их осведомленность в ситуации на фронте, сборы и донаты очень важны, потому что так есть большее ощущение комфорта среди гражданских. Неравнодушные гражданские являются некой тоненькой полосой пересечения военного и гражданского миров. Поэтому второй совет – быть вовлеченным и быть в контексте.

Артур Дронь / Фото Vogue Ukraine

"Люди, которые пошли добровольно, уже заканчиваются": о мобилизации и контрактах для молодежи

А как сейчас, будучи среди гражданских, относишься к процессам, связанным с мобилизацией?

Я считаю, что мобилизация у нас недостаточно хорошо организована и контролируется. Относительно людей, уклоняющихся от службы, должно быть более серьезное наказание. Ибо невыполнение приказа военным – это уголовное дело. А невыполнение своей обязанности гражданским военнообязанным лицом – штраф да еще со скидкой.

Невыполнение приказа военным – уголовное дело. Невыполнение обязанности гражданским лицом – штраф со скидкой.

У нас много новостей о таких-сяких военнослужащих с ТЦК, но молчание о колоссальном уровне уклонения от службы и о том, чем это нам грозит. Срыв мобилизации грозит нам физическим уничтожением. Я, мои собратья, сотни тысяч людей уже годами воюют и служат, прошли столько всего, чтобы нас не уничтожили. Мы как никто заинтересованы, чтобы этого не произошло. И одно из условий для этого – мобилизация. Надо брать в свои руки ответственность за себя, за свою семью, за тех, кого ты любишь, и идти защищать.

У многих людей искаженное представление о службе и ощутимый интерес в том, чтобы узнать о ней больше. Служба в армии не означает, что ты 100% погибнешь. Погибнуть можно и от ракетного удара по Львову. Сейчас есть куча рекрутинговых центров, есть куча бонусов, в частности для молодежи от 18 до 24 лет. Ты можешь выбрать себе бригаду и должность, если ты решаешь сам. А если ты пишешь комментарии в интернете, относишься к этому вопросу безответственно, то не удивляйся, куда ты попадешь.

Любая война воюется людьми. Часть людей пошла на защиту страны добровольно, но только ими мы не выиграем, потому что эти люди заканчиваются. Мобилизация должна быть, нравится нам это или не нравится. Это вопрос нашего выживания.

Ты упомянул о контрактах для молодежи. Когда их анонсировали, военные воспринимали их по-разному: кто-то называл крутой возможностью, а кто-то – несправедливостью по отношению к тем, кто уже служит. А что ты думаешь об этом контракте, учитывая то, что ты присоединился к армии сам в 21 год?

Очевидно чувствуется несправедливость. Я и многие мои ровесники пришли служить в 2022 году. И вот уже четвертый год возможности уволиться нет. Мобилизационный возраст с 25, а нам еще нет 25, но мы 3 года были на войне.

Если у нас есть исключительное внимание к тем, кто младше 25 лет, тогда стоило бы дать внимание тем, кто уже добровольно пошел служить, и, например, тоже дать им опцию уволиться.

Я рад, что сейчас молодые люди могут получить хорошее обеспечение и четкие сроки службы. Мы получили тоже обещанные выплаты, но мы не получили главной "плюшки" – возможности уволиться. И ее до сих пор не имеют те, кто уже давно служит. Я вот получил возможность уволиться только из-за III группы инвалидности и как минимум год я могу не служить. Но я имею чувство вины перед теми, кто остается на службе. Нас поставили в такие условия, что, кажется, мы обречены на это чувство.

Какие у тебя дальнейшие планы?

Готовлюсь к гражданской жизни, хочется быть с родными. Годами я был без них, и это время я не компенсирую, но хочется вволю побыть с ними. Хочется спокойной семейной жизни, готовлюсь создать свою семью, хочу вернуться на работу, работать над новыми книгами, общаться с друзьями.

Хотелось бы когда-то со временем попасть в те села, где мы жили: Заречное, Яковлевка, Торское. Я когда-то говорил, что с армейской зарплаты купил бы себе в Яковлевке дом или где-то в Заречном, тогда была бы такая дача. Правда, это не совсем удобно за 1200 километров.